Cari lettori e lettrici,

Ben ritrovati su Mettiladap.arte 💛

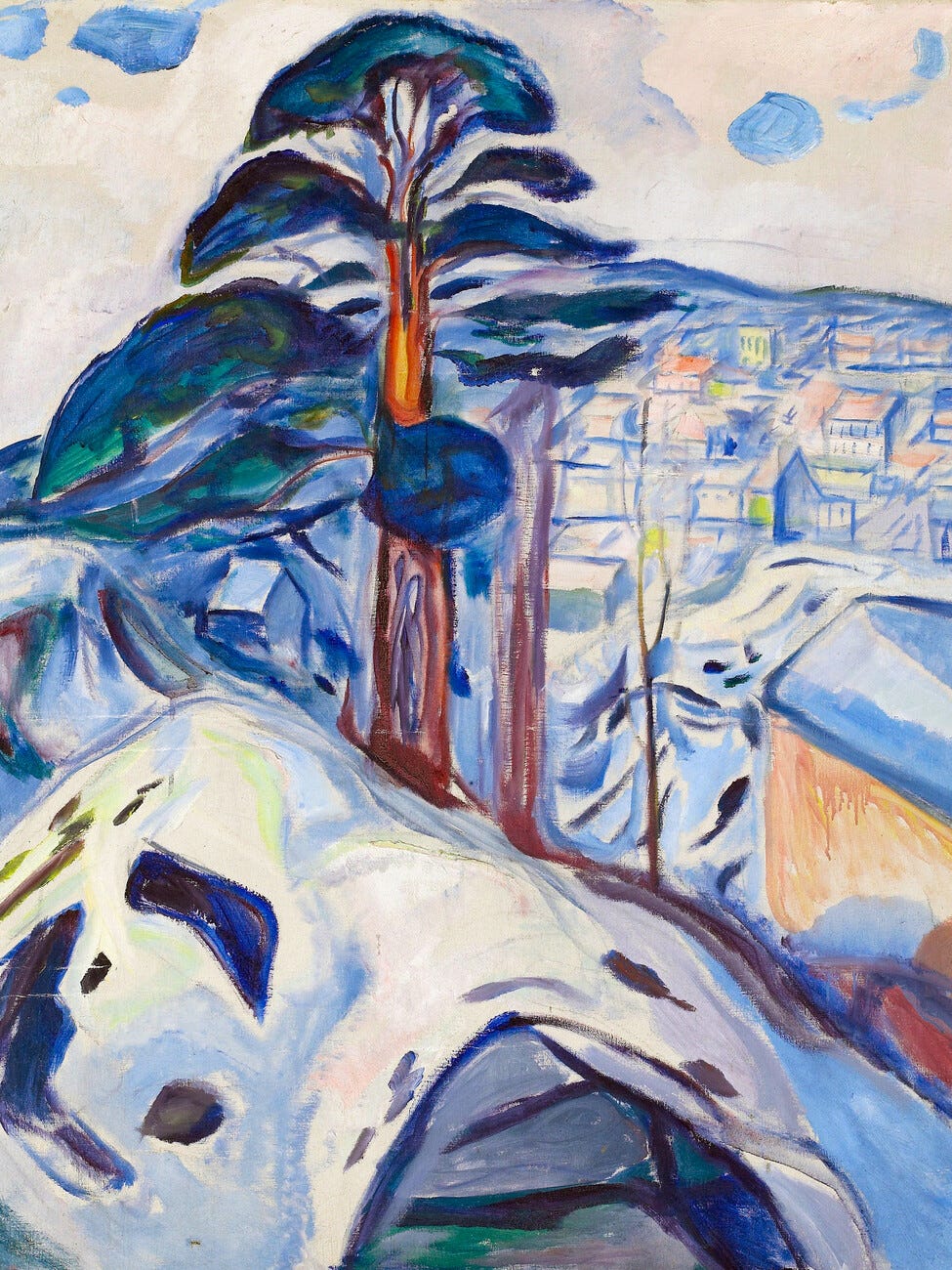

Vi confesserò che è un periodo di grande fermento creativo. Non ho mai amato l’inverno, gli alberi spogli mi hanno sempre messo una certa tristezza. Eppure gennaio e febbraio sono i mesi della ricerca: stare al chiuso stimola l’introspezione, la lettura e la ricerca di attività che possano nutrire l’immaginazione, in mancanza di forti stimoli esterni.

E’ così che, approfittando delle giornate fredde e piovose, ho buttato giù una lista di tutte le mostre che volevo vedere prima che terminassero*, e sono riuscita ad inanellare nelle ultime settimane un Luigi Ghirri al LAC di Lugano, Edvard Munch a Palazzo Reale - una delle mostre più belle che abbia visto negli ultimi anni - Jean Tinguely all’Hangar Bicocca e Niki de Saint Phalle al Mudec, mostre molto diverse tra di loro ma, soprattutto queste ultime due, con un fil rouge.

*La vostra autrice è proprio pessima, perchè invece che recensirvi le mostre quando aprono ve le consiglia quando finiscono, il tempismo non è mai stato il suo forte.

Non tutti sanno infatti che Tinguely e de Saint Phalle, i protagonisti delle ultime due mostre che vi ho citato, erano una coppia, seppur con due percorsi artistici distinti e stilisticamente differenti. I due vissero insieme fino alla fine dei loro giorni, e il loro lavoro si intrecciò più volte con la loro storia d’amore, dando vita ad opere collaborative che sono ancora oggi testimonianza del loro sodalizio.

E’ così che, ispirata anche dalla ricorrenza di San Valentino, ho trovato la loro storia di ispirazione: se due tipi opposti come loro si sono innamorati e sono riusciti a costruire così tanto, forse c’è speranza per tutti.

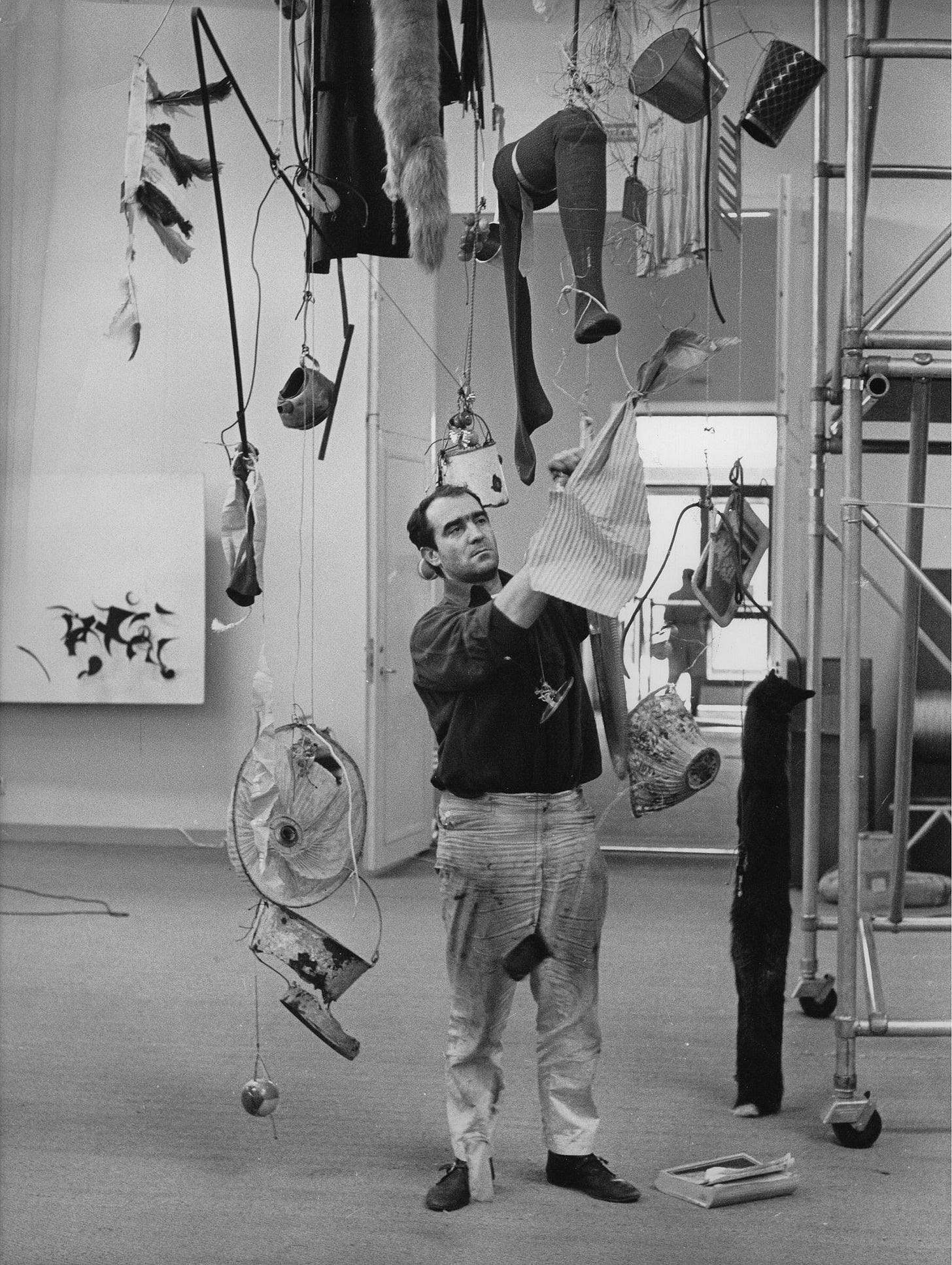

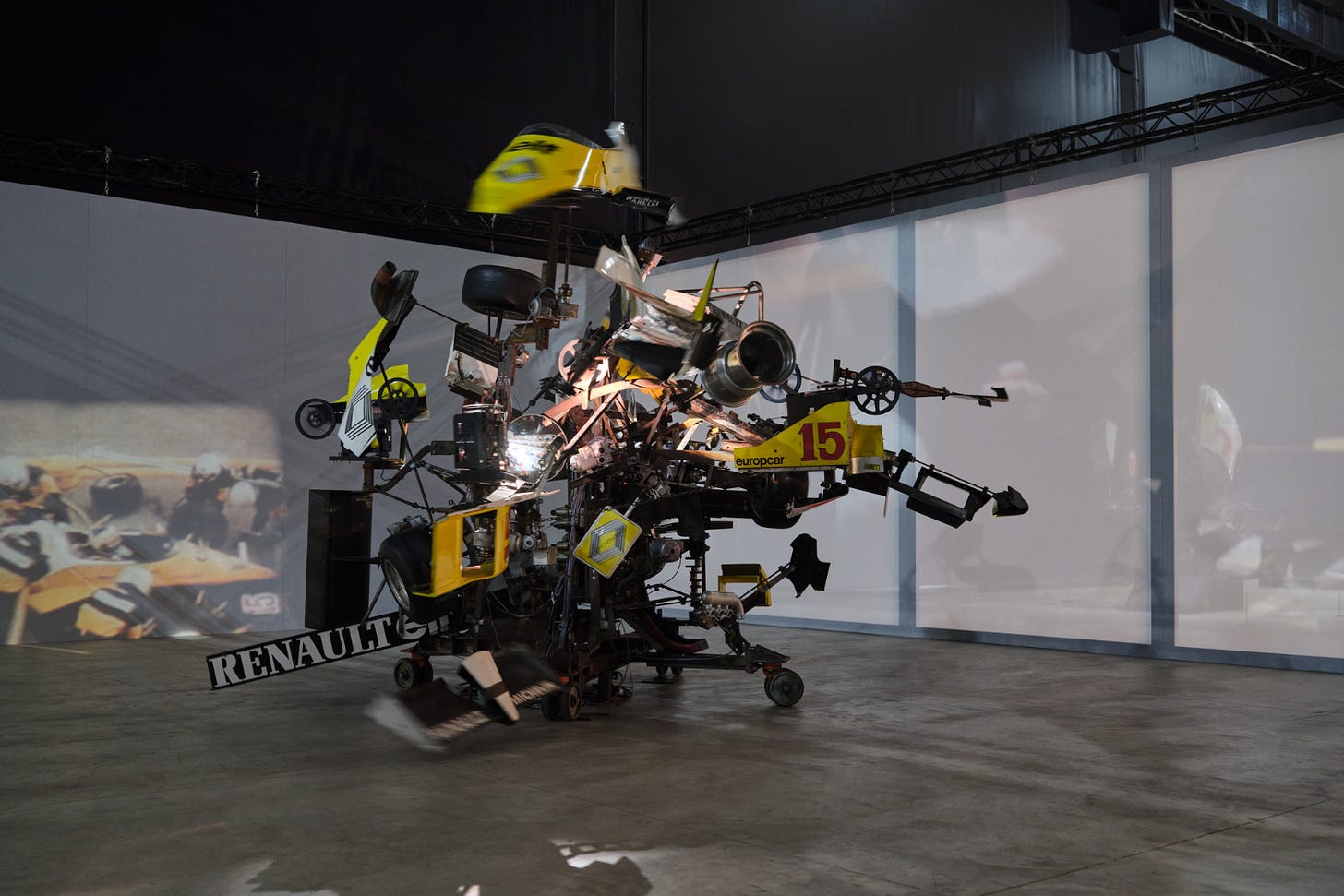

Da una parte Jean, con le sue misteriose macchine semoventi, enormi assemblaggi di ingranaggi e oggetti di recupero, rumorose, assordanti, costruite per non svolgere alcuna funzione. Dall’altra le sculture di donne danzanti di Niki, dalle silhouette morbide, accoglienti, gioiose e coloratissime, muse femministe moderne ispirate alle divinità arcaiche ma dallo stile super pop.

Il lavoro di Jean e quello di Niki sembrano proprio agli antipodi. Eppure, non si è mai vista una coppia artistica vivere di tanta complicità, nessuno dei due mise in ombra il successo dell'altro, e divennero presto la coppia più chiacchierata del sistema, al punto da guadagnarsi il titolo di “Bonnie & Clyde dell’arte”.

Sarà mica che, in fondo, questi due non erano poi così opposti?

Intanto ve li presento, poi mi direte la vostra.

Le macchine inutili di Jean Tinguely

Jean Tinguely (Friburgo, 1925 – Berna, 1991) è considerato uno dei grandi artisti pionieri del XX secolo che hanno rivoluzionato il concetto stesso di opera d’arte, nonché uno dei principali esponenti dell’arte cinetica . Al centro del suo lavoro vi è la ricerca attorno alla macchina con il suo funzionamento e movimento, i suoi rumori e suoni e la sua poesia intrinseca. Tinguely è tra i primi artisti ad utilizzare oggetti di scarto, ingranaggi e altri materiali che poi salda, creando le sue “Macchine Inutili”: macchine rumorose e cacofoniche funzionanti, dotate di veri e propri motori. L’ingranaggio, e in particolare la ruota, sono spesso gli elementi fondanti delle sue opere, i cui funzionamenti tradizionali sono volontariamente sgretolati dall’artista, che vuole liberare la macchina dalla “tirannia dell’utilità”, favorendo l’imprevisto e l’effimero all’interno dei suoi marchingegni assurdi e sorprendenti.

Se volete scoprire che suono fa quest’opera lo potete ascoltare qui:

Tinguely non si concentrò solo sul movimento, ma anche sul suono, in particolare sul rumore, che divenne progressivamente un elemento centrale del suo vocabolario.

Nel 1959 Tinguely realizzò le sue prime sculture interattive, i Méta-Matics, macchine disegnatrici innescate da un motore che generavano disegni astratti. I visitatori erano chiamati a partecipare inserendo un foglio di carta nella macchina e fornendo al braccio meccanico una penna per creare i propri disegni. Attraverso il coinvolgimento diretto degli spettatori nelle sue opere cinetiche, Tinguely convertì il processo creativo in un'esperienza collettiva e condivisa.

‘Per me la macchina è anzitutto uno strumento per riuscire ad essere poetico. Se rispettate le macchine ed entrate nel loro spirito, potete essere in grado di fare una macchina gioiosa, e con gioiosa intendo libera. Non è una possibilità meravigliosa?’”.

Macchine che si distruggono da sole, sculture sonore, ingranaggi che producono segni e pittogrammi, ruote idrauliche dagli effetti musicali…le macchine di Tinguely hanno forme sempre diverse, ma hanno tutte in comune un aspetto impalpabile eppure evidente a tutti coloro che abbiano avuto modo di vederle dal vivo: il carattere talvolta grottesco talvolta giocoso, favolistico, “surreale”, in grado di suscitare meraviglia, stupore, poesia.

Un’altra caratteristica che colpisce è la grande varietà dei materiali utilizzati. Corna, ossa, teschi animali, ma anche altri scarti raccolti chissà dove e saldati tra loro: padelle, vestiti, giocattoli, lampadine, piume, rottami d’ogni genere, ingranaggi, ruote arrugginite che, in una sorta di performance continua, coinvolgono il visitatore, il quale si confronta con macchine intere e singole parti che hanno abbandonato il loro compito primitivo.

«Ho cominciato facendo pittura, ma mi sono arenato. La storia dell’arte e la scuola di belle arti mi hanno bloccato per molto tempo. Sono rimasto letteralmente intrappolato nei quadri, così ho deciso di introdurvi il movimento».

Eh sì, per capire la poesia dell’arte di Tinguely bisogna vedere le sue sculture in azione. Qui un assaggio:

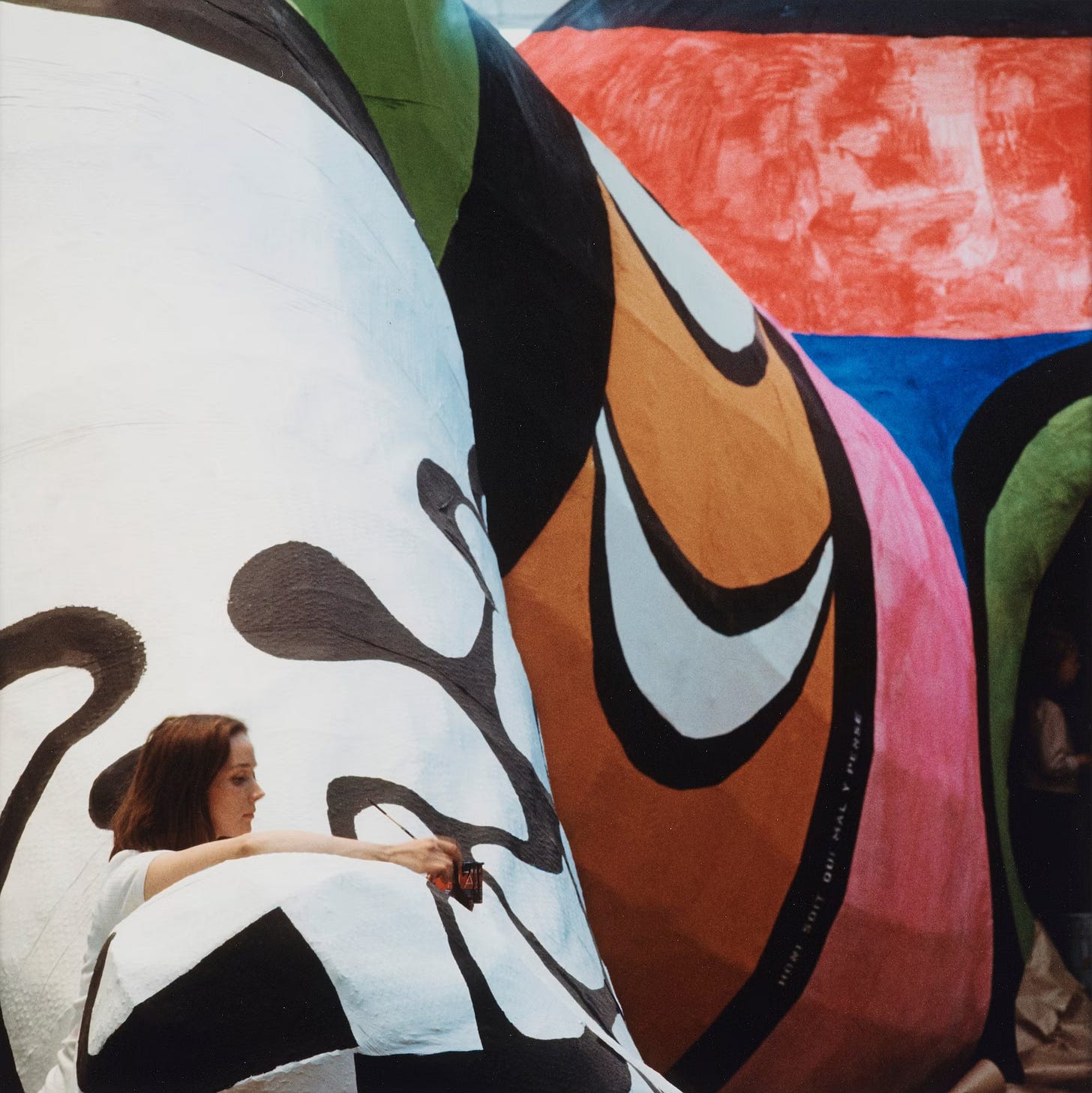

L’arte che cura di Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle (Neuilly-sur-Seine, 1930 – San Diego, 2002) nasce in Francia nel 1930 in una famiglia aristocratica di banchieri. Trascorre l’infanzia a New York, dove la famiglia si trasferisce. Dapprima, si esprime attraverso il teatro perché sogna di diventare un’attrice, e posa come fotomodella per Vogue e Life, ma dopo aver avuto una crisi nervosa in cui riemergono i ricordi degli abusi paterni subiti da bambina, Niki viene ricoverata in ospedale e scopre il potere taumaturgico della pittura decidendo di dedicarvisi completamente.

La sua prima personale ha luogo a St. Gallen in Svizzera, dove conosce Tinguely.

Le prime opere di de Saint Phalle sono cupe, violente, piene di rabbia. L’artista imbraccia un fucile e spara contro opere ricoperte da oggetti e sacchi pieni di colore, che fa esplodere e colare sulla tela. Per lei lo sparo non è solo gesto artistico e politico ma anche terapeutico, come dirà lei stessa anni dopo.

Con la scusa delle lezioni di scultura, Niki si innamora di Jean, lascia il marito e si trasferisce con lui vicino Parigi. Qui inizia a esplorare nuove modalità di rappresentazione dell’universo femminile: lavorando sulla donna e sulla sua figura, realizza delle grandi opere scultoree molto colorate e formose, che la renderanno celebre: le Nanas.

“Le Nanas simboleggiano per me le donne libere, sicure di sé: sono donne che hanno conquistato il loro potere… ma anche il lato femminile di ognuno di noi, donna o uomo.”

Di Nana ne farà moltissime, in materiali diversi, ma tutte sinuose, accoglienti e giocose in quella versione pop della Grande Madre, ispirata un po’ ad una divinità sumera e un po’ alla governante afroamericana degli anni della sua infanzia a New York.

La Nana è generativa e creativa, pronta a battersi per l’uguaglianza di genere e la diversità. La missione di Niki è distruggere tutti i ruoli che vengono imposti alle donne nella storia, fino al punto di cambiare il paradigma. È il suo personale contributo alla liberazione femminile.

“Ho deciso molto presto di diventare un’eroina. E chi sarei? George Sand? Giovanna d’Arco? Un Napoleone in sottana?“.

Tutte le gallerie e i musei del mondo gliene commissionano una e ogni volta è uno scandalo, come quando Niki crea per il museo di Stoccolma Hon/Elle, un’opera pubblica colossale: una donna incinta lunga ventotto metri, alta sei e larga nove. Uno dei due seni ospita un planetario, l’altro un bar che conduce a un cinema e a un’esposizione di quadri.

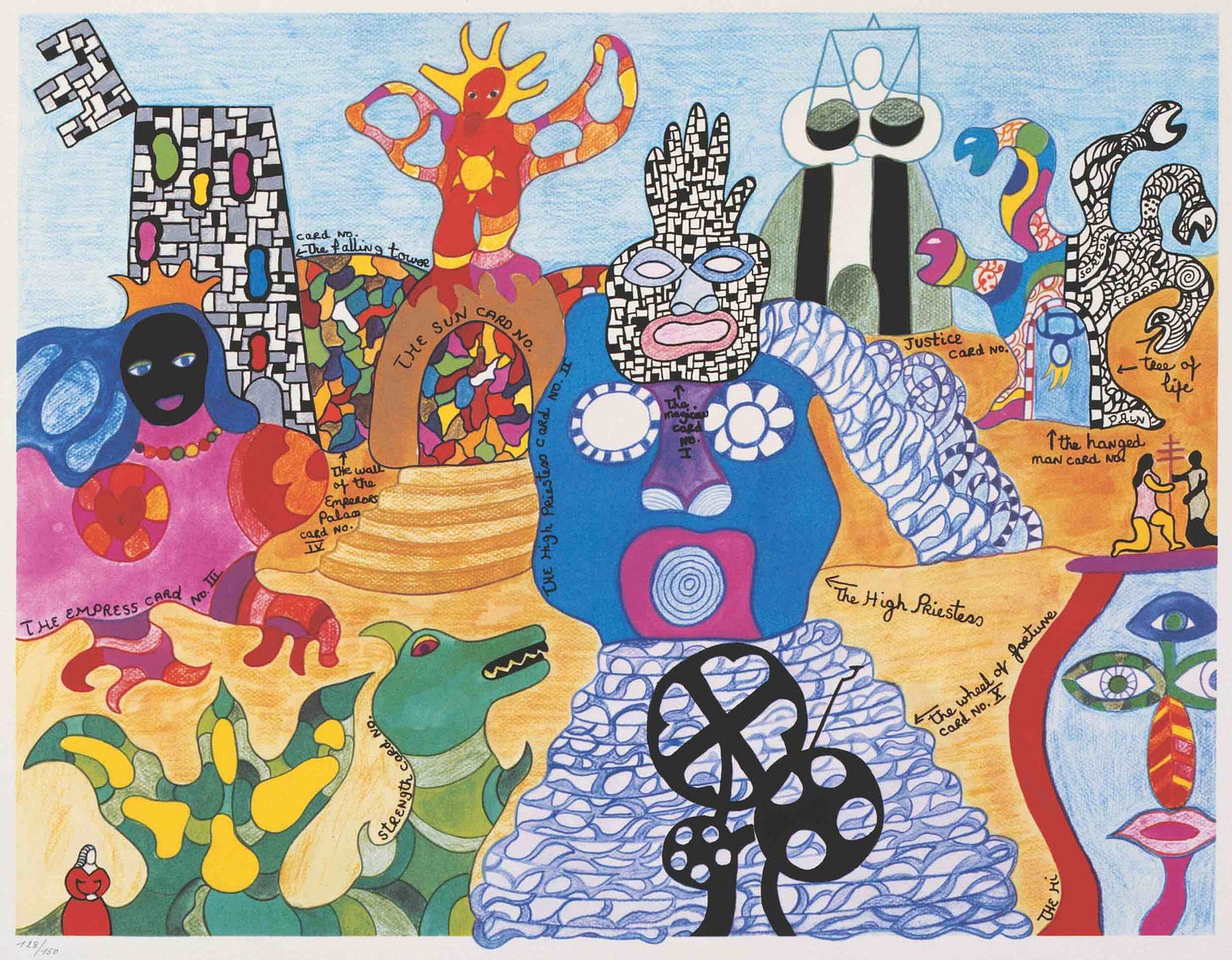

Nel 1978 ricevette in dono dalla famiglia Agnelli un immenso terreno in Toscana, vicino a Capalbio, in cui dare corpo al sogno di una vita: aprire un parco di sculture per le sue opere più audaci e monumentali. Niki vi si trasferì assieme a Jean, dando sfogo a tutte le sue energie artistiche e vivendo all’interno delle sue sculture come una moderna Alice nel proprio Paese delle Meraviglie. Coinvolse un'imponente squadra di operai specializzati che per diciassette anni lavorò intensamente con lei e con Jean a quello che oggi è conosciuto in tutto il mondo come il Giardino dei Tarocchi.

L’ispirazione per il Giardino dei Tarocchi nacque dopo aver visitato il Parque Guell di Barcellona e il parco dei mostri di Bomarzo, in Lazio.

Identificando nel Giardino il sogno magico e spirituale della sua vita, l'artista colloca nell’anfiteatro naturale ventidue sculture dalla tematica esoterica, tra cui Gli innamorati, Il Mondo, Il Sole, La Luna, L’Appeso, La Temperanza, Il Giudizio, Il Carro, La Torre, La Stella, La Giustizia, L’Oracolo, L’Imperatore e L’Imperatrice, in cui l’artista abitava. Queste enormi figure totemiche, maestose e leggiadre, sono come templi di cui varcare la soglia. Popolano il parco e sono l'incarnazione di ciò che Niki diceva sempre al suo amato: “La nostra vita comune non ha altro scopo che rendere le persone felici”.

Inaugurato ufficialmente nel 1998, il Giardino dei Tarocchi è aperto al pubblico e lo si può visitare, specialmente nelle giornate luminose di primavera e estate, quando il sole riflette sulle superfici delle sculture, scintillanti grazie ai mosaici specchiati e alle vernici lucenti che le compongono.

Se non ci siete mai stati, è il momento di prenotare una vacanza in Toscana e di segnarvelo come tappa fondamentale per il vostro viaggio. Il Giardino è un’opera immensa, ogni cosa è un’esplosione di colore e luce, niente è lasciato al caso e ogni scultura e architettura è curata nei minimi dettagli. Sembra un piccolo - bellissimo - parco divertimenti, concepito per essere un’esperienza spiriturale, quasi ultraterrena, che lascia di continuo a bocca aperta.

Per darvi l’idea, vi lascio qua sotto un po’ di foto che ho scattato nell’estate del 2019.

Basta così, non vi voglio spoilerare oltre. 😉

La Fontana Stravinsky

Ora che vi ho presentato sia Jean che Niki, possiamo finalmente chiederci se questi artisti, all’apparenza opposti, fossero davvero così diversi.

In realtà gli stili e le competenze dei due, che lavorano entrambi con la scultura, si sono più volte intrecciati, e l’influenza dell’uno sull’altro, una volta che si conosce la loro storia d’amore, è visibile nelle loro opere - notarlo è emozionante -.

«Jean era il movimento, io il colore»

L’opera più celebre che i due realizzarono insieme è la Fontana Stravinsky, una fontana unica nel suo genere che se avete visitato Parigi non potete non aver notato.

Detta anche Fontaine des automates, la fontana è costituita da un bacino di 580 metri quadrati, al cui interno sono state collocate 16 opere in movimento con getti d’acqua (7 sculture mobili di Tinguely, 6 figure in resina di Saint Phalle e 3 sculture realizzate a quattro mani), ispirate alla Sagra della primavera di Igor Stravinskij. La fontana si trova in Piazza Igor Stravinsky, di fianco al Centro Pompidou.

Potete ammirare la fontana in azione in questo video:

Non si può che riconoscere che Niki aveva ragione: è proprio vero, il loro scopo come coppia e come artisti era rendere le persone felici, e questa fontana ne è un esempio concreto. Lei attraverso il colore, lui attraverso il movimento. Insieme hanno dato forma al “buffo” e al “bello” con due modalità diverse, eppure in grado di scatenare nel pubblico le stesse emozioni.

E più rivedo le loro opere, ripercorrendo la loro vita artistica al contrario, più mi rendo conto di quanto insieme ma separatamente si siano supportati e migliorati, in un percorso di crescita e di consapevolezza che ha reso la loro arte conosciuta a livello globale.

Niki e Jean erano opposti, sì, ma solo all’apparenza. Nessuna scultura colorata di Niki poteva stare in piedi senza l'ossatura in acciaio saldata da Jean, e nessuna scultura di Jean poteva prendere vita senza la creatività dirompente e la ricerca di Niki, che studiava altre culture a cui ispirarsi per erigere i propri totem.

Entrambi condividevano l’aspetto catartico e curativo nel fare arte, e un approccio gioioso e anticonformista nell’approcciarsi alla vita. Una visione comune, seppur con modalità differenti. E’ forse questa la ricetta dell’amore?

Prima di salutarci vi lascio con una scultura di Niki de Saint Phalle che mi ha particolarmente colpita. Si chiama Il poeta e la sua musa e si trova a Ulm in Germania, e rappresenta un uomo, il poeta, che solleva la sua musa alata, pronta a spiccare il volo.

Ecco, in questa scultura ci ho rivisto proprio la storia di Niki e Jean. Niki che vuole spezzare le convenzioni sociali dell’essere donna e liberarsi dal peso delle violenze subite da bambina per diventare un’artista di successo, Jean che la supporta, le fa da basamento, ben radicato a terra, e la innalza verso il cielo. Insieme, senza soluzione di continuità, costituiscono il monumento.

Che ne dite, troppo romantico questo numero di Mettiladap.arte?

Sono proprio curiosa di sentire la vostra, trovate anche voi complementarità nelle opere dei due artisti? Li conoscevate già? Quali dei due vi ha più affascinato?

Spero che abbiate trovato questa newsletter di ispirazione, per me lo è stato scriverla :)

Grazie come sempre per la lettura e a presto,

Elena

Numero bellissimo e romantico quel tanto che basta per farci sognare questa storia avvincente e rivedere l’emozione nelle opere! Grazie ❤️

❤️